你以为买了瓶写着“非转基因”的大豆油,就能放心炒菜了?偏偏这瓶油,背地里却藏着“转基因”的影子。九三粮油的“非转基因”大豆油,竟被检测出了典型的转基因成分。包装上写着“笨榨工艺配资网站排行,非转基因”,但实验室的PCR检测却亮了红灯。

这不是“技术误会”,而是赤裸裸地打了消费者的脸。面对消费者的信任赤字,企业的解释含糊其辞,监管的反应也慢半拍,一罐油,炸出了整个行业的命门。

转基因“现身”:不是技术乌龙,是原料穿帮这次事件的导火索,不是网络传言,而是实验室的实打实检测。第三方检测机构在九三“致敬青春”系列大豆油中发现了PCaMV35S和tNOS这两个转基因标志物。这两个名字听着拗口,其实是国际上公认的“转基因身份证”。只要它们一出现,基本可以断定:这油,掺了转基因原料。

检测用的是PCR技术,灵敏度高到0.1%,也就是说,只要油里有千分之一的“转基因细胞残影”,都能揪出来。不可能是交叉污染,也不是偶然误检。这说明,要么是原料混了,要么是加工环节有人“偷懒”了。

展开剩余79%九三一边强调“物理压榨工艺”,一边却让转基因成分悄悄混进来。如果真是非转基因原料,那转基因成分怎么来的?难道榨油机前一秒压的是转基因豆,后一秒就改压非转基因了?设备没清理,标准不统一,消费者却得为这“共锅工艺”买单。

更讽刺的是,中国目前并没有对“非转基因”设定明确的转基因含量上限,而欧盟早就定了红线:0.9%以下才算非转基因。我们连门槛都没设清楚,企业包装上却敢打着“非转基因”的旗号收溢价,怎么看都像是钻了制度的空子。

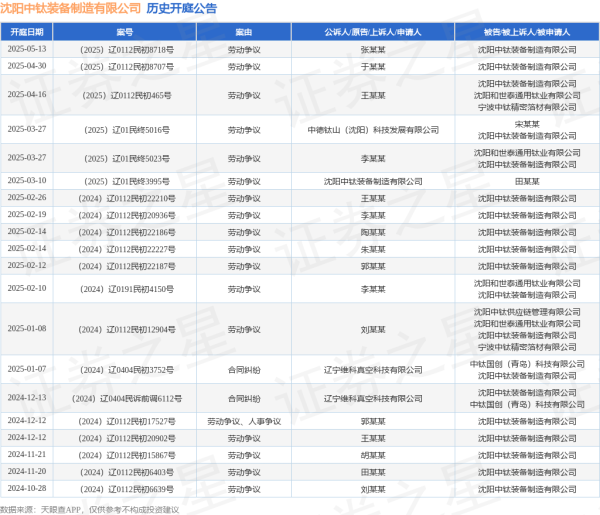

认证成装饰,责任在失联回头看九三这家企业,曾经是“国产大豆油的门面担当”,年加工能力1350万吨,光是“放心品牌”的奖牌就挂了一墙。但这次出事,不是偶然,而是系统性失控。

首先是原料问题。虽然九三总部设在黑龙江,声称使用本地大豆,但数据摆在那里:七成原料来自进口,而南美大豆,转基因比例高达90%以上。要是混进来几车转基因豆,再标上“非转基因”,消费者根本无从判断。

再说认证。九三用的是一家香港公司发的UKAS认证,但这类认证只针对送检样品,根本不覆盖整批产品。你送一桶“干净油”去检,拿到认证后却批量生产“混合油”,这和考试前背一篇作文,然后现场全靠蒙,有什么区别?

至于包装,问题更大。“致敬青春”系列打着“非转基因”旗号,售价比普通大豆油贵出三成,结果却连最基本的标签真实都做不到。这不是“产品瑕疵”,而是涉嫌虚假宣传。而面对舆论压力,九三的回应却只有一句“我们不知情”。

质量管理部门集体“失忆”,也没启动召回机制,消费者只能自己去扔油,换锅。从“十大放心食品”到信任塌方,九三的这口锅,真不是油的问题,而是企业治理出了裂缝。

监管出手:不是“查一查”那么简单事情闹大了,监管终于动手。2025年,国家市场监管总局启动了针对植物油行业的专项整治行动,目标很明确:打击“影子工厂”、整顿“标签乱象”,让每一桶油都能追根溯源。

黑龙江七台河的“诉转案”机制成了样板。只要消费者投诉7天内不核查,就由纪检部门介入,23起案件已移交警方。比起过去那种“12315打个电话、等个回音”,这回是真刀真枪动了。

新规也有了:要求每瓶油配“一物一码”,扫码可查产地、检测报告;标签上写“非转基因”的,必须公开原料来源。对于造假者,除了罚款和吊销执照,还要追究刑事责任。也就是说,虚假标注不再是“商业失误”,而是可能吃官司的事。

消费者维权的工具箱也更大了。新修订的《市场监督管理投诉举报处理办法》规定,如果电商平台上卖的油标注不实,平台也要担责。京东、天猫不能再当甩手掌柜。同时,“惩罚性赔偿”机制也试点推行,三倍赔偿不是说说而已。

法务界也在探讨集体诉讼的适用空间。参考“毒奶粉案”,消费者可以就“精神损害”提出索赔。12315平台数据还将直通检察机关,支持公益诉讼。这意味着,消费者不再是“孤胆英雄”,而是能抱团出击。

结语这场“非转基因风波”,不是一场简单的食品风波,而是一次对产业系统、监管逻辑和消费信心的全面拷问。消费者花钱买的,不只是大豆油,更是对标签的信任。

九三这次摔得不轻,但摔的不只是它一家。整个非转基因市场的600亿元规模,正在被信任危机撼动。假如行业继续玩“送检样品”和“量产脱节”的老套路,下一次“翻车”的,会是谁?

制度补课、技术监管、企业自律,三条腿缺一不可。从“标签好看”到“内容说真话”配资网站排行,中国食品行业的这场硬仗,才刚刚开始。消费者不再需要“故事”,而是真相。油锅里的那点火候,谁也糊弄不了太久。

参考来源 九三非转基因大豆油被检出转基因成分-中国食品安全网发布于:河南省长富资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。